- TOP

- NEWS(2023)

- 2023.06.16

IPCC第6次評価報告書が警告する気象の極端現象

極端な高温が予測される変化

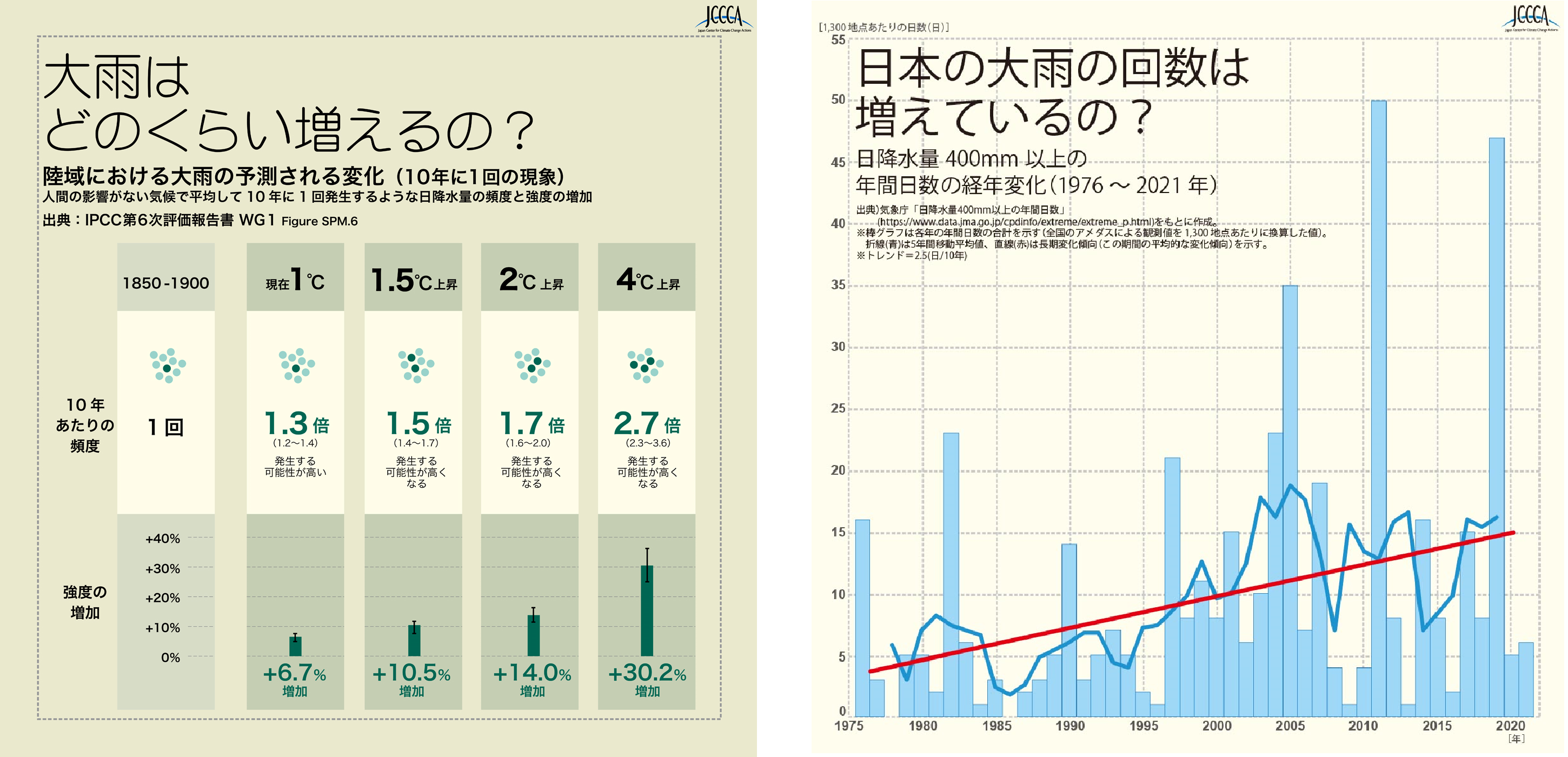

IPCC第6次評価報告書に掲載されている「陸域における極端な高温、陸域における極端な降水、並びに乾燥化地域における農業及び生態学的干ばつの強度と頻度に予測される変化」は、人間の影響がない気候を代表する1850~1900年を基準とした1℃、1.5℃、2℃及び4℃の地球温暖化の水準において予測される変化を示しています。基準期間(1850~1900年)に10年に1回及び50年に1回発生するような極端現象の頻度と強度の増加を、地球温暖化の水準ごとに示したものです。

JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより

極端な高温頻度の説明

極端な高温は、参照期間である1850~1900年の平均に対して、10年に1回(10年イベント)又は50年に1回(50年イベント)を超えるような陸域における日最高気温と定義されています。

「頻度」の部分は、濃い色の点は極端現象の閾値を超える年の回数を示し、薄い色の点は閾値を超えない年の回数を示します。数値は様々な共通社会経済経路(SSP)シナリオの下でのCMIP6※1のシミュレーションによるマルチモデルアンサンブルの中央値(太字)と可能性が高い範囲(5~95%の範囲)を示します。整合性を保つため、濃い色の点の数は端数を丸めた中央値に基づきます。

「強度」の部分では、同様にCMIP6のシミュレーションによるマルチモデルアンサンブルの中央値と可能性が高い範囲(5~95%の範囲)が、それぞれ濃い色と薄い色の棒(細い棒)で示されています。

平均気温の上昇が2℃を超えると、10年に1回程度の高温は現在の2倍に増えて、50年に1回程度の高温は現在の3倍ほどに増加することになります。

※1:CMIP6(発音…シーミップ6)→Model Inter-comparison Project 第6世代(IPCC第6次評価報告書に対応)世界各国の研究機関が参加する第6期結合モデル相互比較計画プロジェクトとして、気候変動予測の精度や信頼性を高め、IPCC第6次評価報告書に重要な役割を果たしている。

陸域における大雨増加の変化

JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより

陸域における大雨の頻度変化

左の図にあるように、極端な降水は、参照期間である1850~1900年の平均に対して、10年に1回発生するような陸域における日降水量と定義されています。

降水量は、高緯度帯、太平洋赤道域及び一部のモンスーン地域では増加するが、SSP2-4.5・SSP3-7.0・SSP5-8.5において亜熱帯の一部及び熱帯の限定的な地域では減少すると予測され可能性が非常に高いとされています。 季節平均降水量の検出可能な増加又は減少を経験する世界の陸域の割合は増加すると予測されています(確信度が中程度)。

※SSP2-4.5・SSP3-7.0・SSP5-8.5(SSPシナリオ)については、こちらをクリック

より温暖化した気候は、非常に湿潤な及び非常に乾燥した気象と気候の現象及び季節の度合いを強め、洪水又は干ばつに影響する(確信度が高い)が、これらの現象の場所と頻度は、モンスーン及び中緯度のストームトラック(移動性高低気圧)を含む地域的な大気循環に予測される変化に依存すると分析されています。

日本における日降水量400mm以上の年間日数経年変化

右のグラフは、気象庁が1976年~2021年までの期間における全国のアメダスによる観測値を1,300箇所あたりに換算して、1日に400mm以上の雨が降った各年の年間日数を示しています。

年毎の降雨日数の増減はありますが、増加傾向にあることが分かります。左の図にあるように、平均気温の上昇が2℃を超えると、現在より約2倍に大雨の頻度が上がることを考えると、日本でも400mm以上の大雨の回数は増加することになります。

IPCC第6次評価報告書(政策決定者向け要約)における気候の現状評価

IPCC第6次評価報告書は、「A. 気候の現状」という章立てで、第5次評価報告書以降、観測に基づく推定と古気候記録からの情報の向上により、気候システムの各要素とその今日までの変化について、包括的な見解が提供されています。

A.1

「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れている。」

A.2

「気候システム全般にわたる最近の変化の規模と、気候システムの側面の現在の状態は、何世紀も何千年もの間、前例のなかったものである。」

A.3

「人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠、及び、特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は、AR5(2013年第5次報告書)以降、強化されている。」

既存建築物のエコチューニングは気候災害による損失を減らす

IPCC第6次評価報告書は、「B. 将来ありうる気候」という章立てで、第5次評価報告書で評価したよりも広い範囲で温室効果ガス(GHG)、土地利用及び大気汚染物質の将来に対する気候の応答を、気候モデルによる気候システムの変化に関する予測を評価しています。5月号メールマガジンでもお伝えしたように、今の各国のGHG削減目標を達成した場合の予測シナリオSSP2-4.5(中道的な発展の下で気候政策を導入するシナリオ)では、地球の平均気温が2030年に1.5℃を超え、2050年には2.0℃まで上昇してしまいます。その平均気温の上昇はIPCC第6次評価報告書にあるように、温暖化の進行が速い北半球の日本では極端な高温は今の2倍の頻度に、大雨の頻度も今の倍近くに増えることが予測されています。

次項に掲載した参考資料にあるように、世界気象機関の災害統計によると1990年以降、嵐(Storm)と洪水(Flood)による災害の経済損失が顕著に増加していることが分かります。日本では26億㎡以上の規模を持つ既存建築物を省エネ化するエコチューニング技術が、単に建物の光熱水費を削減するだけではなく、建築物の運用により排出されるCO₂の削減によって、気象、気候の極端現象による社会的経済損失を低減する役割を果たしていることを忘れないでください。

IPCC第6次評価報告書(政策決定者向け要約)の日本語訳の暫定版は、以下のURLからご覧いただけます。

※「極端な高温が予測される変化」「陸域における大雨増加の変化」に関する記述はp.12~p.19を参照ください。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf

参考資料

度重なる気象災害による経済損失以下のグラフは、緊急事態データベース(EM-DAT)の災害データに基づき、世界気象機関(WMO)がまとめた、1970年から2019年までの世界的な気象、気候、水域の極端現象による経済的損失の概要を示しています(災害統計は、国、地域、地球規模で50年および10年単位で実施されます)。

◇ 2010~2019年の10年間で、1兆3810億ドルの損害が発生

◇ 1970~2019年の50年間で、3兆6000億ドルの損害が発生

◇ 温暖化の進行に伴い、経済損失は増加傾向(台風と洪水の増加が顕著)

「World Meteorological Organization(世界気象機関), 2021」報告書より転載

閉じる

閉じる